布哈拉战役

布哈拉战役[1](Бухарская операция)是工农红军突厥斯坦方面军在布哈拉共产党和布哈拉青年游击队的协助下,在1920年8月29日至9月2日期间为推翻布哈拉埃米尔政权发动的一次战役。在米·瓦·伏龙芝的指挥之下,红军仅用五天便歼灭了布哈拉白军,并在布哈拉建立了布哈拉人民苏维埃共和国。

战前形势[编辑]

1920年春,苏维埃俄国恢复了与中亚地区的联系,突厥斯坦方面军第4集团军消灭了在外里海州的反苏武装,而费尔干纳州的部分巴斯玛奇武装也向布尔什维克投诚。

1920年夏,红军推翻了希瓦汗国当局,建立了花剌子模人民苏维埃共和国。而巴斯玛奇武装逃往费尔干纳山区继续抵抗,使红军不得不派出部队进行清剿。除此之外,红军还需守卫突厥斯坦苏维埃共和国绵延千里的边界,以防英国和阿富汗可能对苏俄发动的侵略。

在突厥斯坦布尔什维克领导人费·伊·科列索夫领导布哈拉青年游击队未能推翻布哈拉埃米尔政权后,塔什干与布哈拉之间达成停战协议,但双方都在为下一次战斗进行准备。布哈拉埃米尔政权通过神职人员宣传居民参加吉哈德,巩固自身的军事力量,同时还要求前白军将领和军官参加。而突厥斯坦政府也在重新聚集各方力量,准备推翻布哈拉埃米尔政权。

1920年8月,布哈拉埃米尔国境内发生多起武装起义,起义军向突厥斯坦苏维埃政府寻求支援。但在起义爆发时,苏维埃俄国并没有打算介入的迹象。

战前部署[编辑]

布哈拉埃米尔武装[编辑]

在1920年8月20日,布哈拉埃米尔武装由正规军和民兵组成,正规军总兵力为8725多名步兵和7580多名骑兵,装备有23门轻型火炮和12挺机枪,而民兵共有27000多人,装备有32门火炮和2挺机枪。然而,布哈拉埃米尔武装的武器装备十分落后,甚至火炮都是发射铸铁或射石炮弹的铸铁大炮,而指挥官缺乏军事经验,士兵缺少训练,军队的部分士兵是通过强制征召的。

布哈拉埃米尔武装主要集中在两个方向,其中正规军位于布哈拉老城一带,另一部分兵力部署在沙赫里萨布兹附近,扼守塔赫塔卡拉查山口。塔赫塔卡拉查山口位于撒马尔罕通往古佐尔以及铁尔米兹的铁路的必经之处。

红军[编辑]

红军的突厥斯坦方面军为准备这次军事行动准备了6000—7000名步兵、2300—2690名骑兵、35门轻型火炮、5门重型火炮、8辆装甲车、5列装甲列车和11架飞机。相较于布哈拉埃米尔武装,红军各级指战员已经历经过国内战争的洗礼,无论军事训练、作战经验,还是武器装备、政治素养都远胜于前者。此外,突厥斯坦方面军还得到了布哈拉境内起义的布哈拉红军和布哈拉青年游击队的支援。

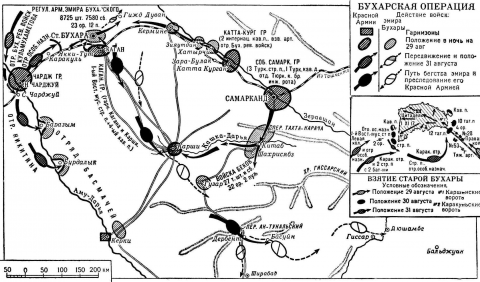

突厥斯坦方面军司令员米·瓦·伏龙芝全权负责了此次战役,前线部队则由第1集团军司令员格·瓦·季诺维也夫指挥。根据伏龙芝的计划,红军的主攻方向选择在布哈拉政治经济中心和人口稠密的泽拉夫尚河沿岸地区,特别是古佐尔和沙赫里萨布兹一带。同时,红军也派出部分兵力在布哈拉老城牵制布哈拉埃米尔武装的主力部队。另外,伏龙芝还选择在夜间进行部队的迂回穿插,从而达到出其不意的效果。

战役进程[编辑]

1920年8月25日,在瓦·弗·古比雪夫的领导下,布哈拉共产党和布哈拉青年游击队发动了武装起义,并向莫斯科发出需要援军支援的请求。当天,突厥斯坦方面军司令部发布命令,确定红军将协助布哈拉酋长国境内的起义部队,明确将在28日至29日晚开始行动。

8月28日晚,位于科贡的红军部队集结完毕。与此同时,布哈拉起义军攻占了查尔朱,并向阿姆河一带进发。

8月29日早上6时至7时,科贡的红军兵分两路进攻。右路由鞑靼第10步兵团、鞑靼第12步兵团、第1骑兵团组成,装备有4门火炮和2列装甲列车,该部队从科贡沿着大路朝卡尔申进攻。左路由东穆斯林第1去兵团、特遣步兵团和骑兵团组成,该部在布哈拉起义军的支援下从西南方向攻打卡拉库尔。

在卡尔申进攻的红军由于缺乏炮火支援,而正面却部署了2000至3000守军,因此进攻部队只能在第一天占领城市外围阵地,未能攻占城池。

8月31日,位于卡拉库尔外围的红军协同起义军第2步兵团,在两个炮兵连的支援下,也发起了进攻,并且迅速攻占了卡拉库尔。同一天,在炮兵抵达卡尔申外围后,红军开始对城市发动全面进攻,炮兵总共发射了12000枚炮弹。

9月1日5时,红军右路军强攻卡尔申城门,并攻下该处。当天下午5时,红军完全控制了布哈拉旧城,而布哈拉埃米尔则早已向东北逃窜。

9月2日,伏龙芝向列宁发报,其中表示红军已经控制了布哈拉全境,推翻了该地的封建主义旧政权。

战役结果[编辑]

布哈拉战役仅持续不到一周的时间,而兵力数量上不占优势的红军经过充分准备,得益于丰富的军事经验,击败了布哈拉埃米尔武装,控制了布哈拉全境,并最终在10月8日建立了布哈拉人民苏维埃共和国。

参考[编辑]

- ↑ Бухарская операция (1920) — Википедия

相关内容[编辑]

| 乌拉尔与西伯利亚 |

|---|

| 喀山 辛比尔斯克—萨马拉 伊热夫斯克—沃特金斯克彼尔姆 乌拉尔 彼尔姆—叶卡捷琳堡 兹拉托乌斯特—车里雅宾斯克 彼得罗巴甫洛夫斯克 西伯利亚 |

| 南俄 |

| 顿巴斯—顿河 第一次库班 第二次库班 第一次和第二次察里津 第一次北高加索 第三次察里津 第一次顿巴斯 第四次察里津 邓尼金攻势 奥廖尔—克罗梅 沃罗涅日—卡斯托尔诺耶 霍皮奥尔河—顿河 第二次顿巴斯 第五次察里津 罗斯托夫—新切尔卡斯克 第二次北高加索 |

| 中亚 |

| 阿克纠宾斯克 乌拉尔斯克—古里耶夫 布哈拉 |